- 食器

- 2024.07.26

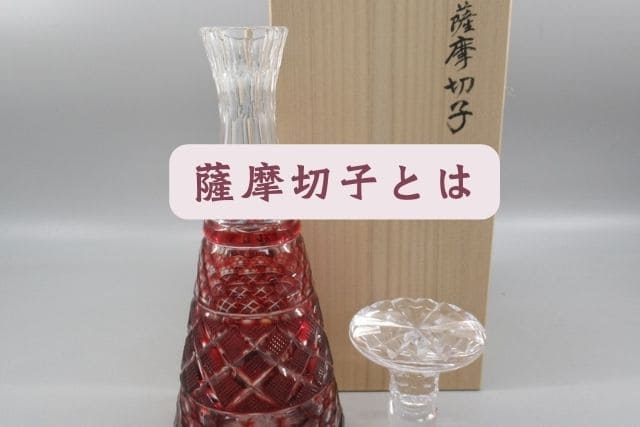

薩摩切子とは|江戸切子との違いから歴史・特徴・買取まで

幕末の薩摩に生まれ、一度は途絶えながらも現代に見事な復活を遂げた薩摩切子。その最大の特徴であるぼかしの技法は、厚い色ガラスと深いカットから生まれる独特のグラデーションです。

一方、江戸切子と比べられることも多く、違いがわからないという声も耳にします。そこでこの記事では、薩摩切子をメインに扱いながら、江戸切子との違いも検証してみました。

また、薩摩切子を高く買い取ってもらうコツも紹介していますので、ぜひ今後の参考にしてください。

薩摩切子とは

薩摩切子とは、江戸時代の末期に薩摩藩の元で誕生し、発展したガラス工芸品です。

その魅力は、厚く重ねられた色ガラスを深くカットすることで生まれる、色の濃淡のグラデーション、いわゆる「ぼかし」に集約されます。

透明なクリスタルガラスの輝きと、金赤や島津紫といった鮮やかな色彩が重なり合い、重厚感と華やかさを両立させているのが特徴です。

その美術的価値は国内にとどまらず、海外への輸出品としても高く評価されました。一方で、歴史の影響を受け、薩摩切子は一時、途絶えてしまいます。

ここからは、薩摩切子の魅力とともに、誕生から衰退に至る歴史に触れてみましょう。

一言定義と魅力の要点

薩摩切子とは、幕末の薩摩藩で誕生した「色被せ(いろきせ)クリスタルカットガラス」です。

一番の魅力は、厚い色ガラス層を大胆にカットすることで生じる、柔らかな光を放つ「ぼかし」と呼ばれるグラデーション効果でしょう。

この技法により、色の境目があいまいに美しく移ろい、他のカットガラスにはない独特の重厚感と温かみを生み出します。

「金赤・島津紫・藍・緑・黄・紅」の伝統色も、薩摩切子の価値を象徴する要素です。

薩摩切子の歴史

薩摩切子は、薩摩藩10代藩主・島津家27代当主の島津斉興(しまづなりおき)の時代に誕生しました。斉興が、江戸からガラス職人を呼び、化学薬品の薬瓶を作らせたのが始まりです。

【繁栄】

1851年、28代当主として島津斉彬(なりあきら)が後を継いでから、薩摩切子は繁栄していきました。斉彬はガラスの着色に力を入れ、紅・藍・緑・黄・金赤・島津紫の6色を生み出します。

こうして誕生した美しい色の薩摩切子は、大名たちのみならず海外との交易品として知れ渡るようになりました。

とくに紅色の発色は、日本で薩摩藩だけが成功しており、「薩摩の紅ガラス」として重宝されたといわれています。

【衰退】

1858年に斉彬が急死し、薩摩切子は衰退へと向かいます。1863年の薩英戦争では工場が焼け落ち、1877年の西南戦争の頃、とうとう薩摩切子の技術は途絶えてしまいました。

【復活】

大阪や鹿児島で薩摩切子の復刻を望む声が上がり始め、1985年に復元作業が始まります。

現存する数少ない薩摩切子と写真を元に、復元作業が行われ、難しいといわれる紅色の発色にも数年かけて成功しました。

現在では薩摩切子の工房も増え、伝統の技術を受け継ぎながら、新しい技術も開発されています。

査定・出張費・手数料はすべて無料。

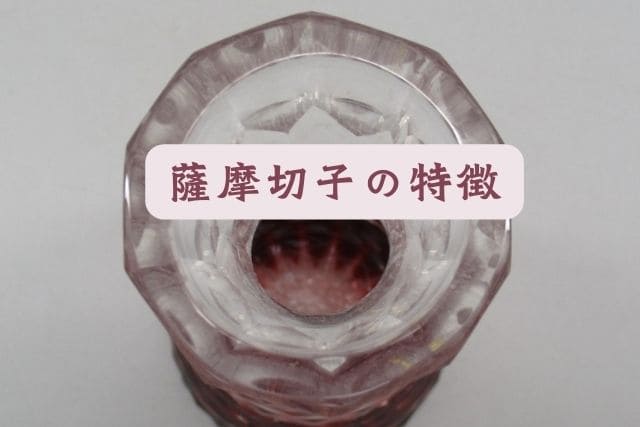

薩摩切子の特徴

薩摩切子は、以下のような特徴があるため、美しさがひときわ際立っています。

● ぼかし

● 鮮やかな色

● クリスタル

これら薩摩切子の魅力を支える技術的、物理的な特徴について掘り下げていきます。

ぼかし|厚み×屈折×磨き

薩摩切子の代名詞でもある「ぼかし」は、物理的な光学現象に基づくものです。厚さ1mmから5mmにもなる色ガラス層を深くカットすると、断面に角度が生まれます。

光がこの角度のついたガラス面を通過する際、色ガラスの厚みが連続的に変化するため、光の透過量が変わり、なめらかなグラデーションとして私たちの目に映ります。

さらに、カットされた面は丁寧に磨き上げられ、光の乱反射を抑えることで、より柔らかく、内側から発光するような独特の質感を生み出しています。

厚み、光の屈折、そして磨きの技術が三位一体となって、あの美しい「ぼかし」は完成するのです。

鮮やかな色|伝統6色+現代の表現(二色被せなど)

薩摩切子の色彩は、その価値を大きく左右する要素です。

伝統的には、「紅・藍・緑・黄・金赤・島津紫」の6色が基本とされています。とくに、発色剤に金を用いる「金赤」や、高貴な「島津紫」は製造が難しく、特別な色として扱われます。

また、「紅」や「黄」は、焼成時の温度管理が非常に繊細で、安定した色を出すには熟練の技術が必要です。

近年では、2001年に開発された「二色被せ」のように、異なる色を二層に重ねてカットすることで、より複雑で多彩な表現が可能になりました。

これにより、伝統を守りながらも新しい薩摩切子の魅力が生まれ続けています。

クリスタル

薩摩切子は、クリスタルガラスで作られているのが特徴です。

クリスタルガラスは、酸化鉛をガラスの原料に加えることで、透明度・屈折率・重量感を高めています。

幕末に作られたオリジナルの薩摩切子(古薩摩)は、酸化鉛を約45%も含む、非常に高品位なものでした。

しかし、現代では食品衛生法により食器に使用するガラスの鉛含有率に基準が設けられています。

そのため、復元された薩摩切子は、法律に準拠した25%未満の鉛含有率で製造されており、安全性と伝統的な輝きを両立させています。

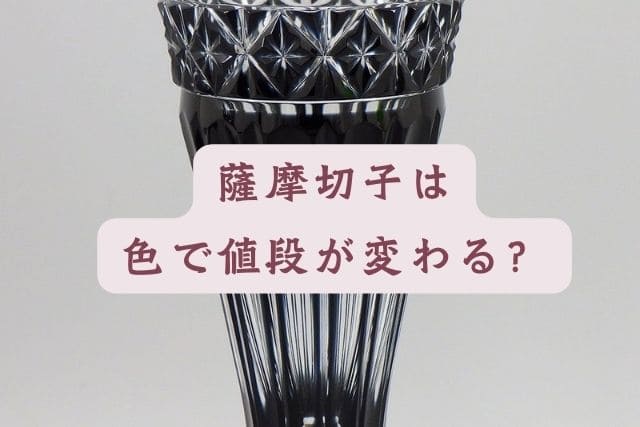

薩摩切子は色で値段が変わる?

薩摩切子は、色によって値段が変わるといわれています。

実際、金赤・島津紫・紅・黄色などは、ほかの色に比べると値段が高い傾向です。金赤と島津紫には、純金を混ぜて発色させるため、値段も高くなります。

紅・黄色は発色が難しく、中でも紅は、高い技術を必要とする困難な色です。

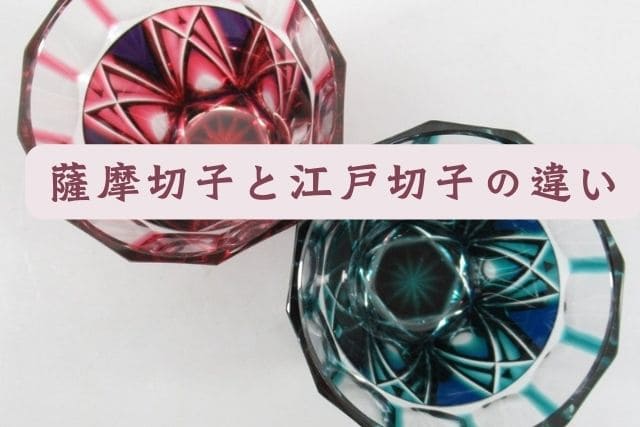

薩摩切子と江戸切子の違い

ここでは、薩摩切子と江戸切子の違いについて見ていきます。

以下に記した4点が、薩摩切子と江戸切子の主な違いです。

● ぼかし

● 模様

● 厚さ

● 歴史背景

以上の違いを、わかりやすいように表にしてみました。

パッと見ではわからない違いも、表にすることで理解しやすくなります。薩摩切子と江戸切子を見分ける際は、ぜひ参考にしてくださると幸いです。

薩摩切子

| ぼかし | カットにぼかしが浮かんでいる |

| 模様 | 複雑にカットが入り豪華 |

| 厚さ | 厚く重厚感がある |

| 歴史 | 薩摩藩の保護により発達 |

江戸切子

| ぼかし | ぼかしがない カットは無色 |

| 模様 | シャープですっきり |

| 厚さ | 薩摩切子ほど厚くない |

| 歴史 | 江戸の町民文化により発達 |

薩摩切子を高く買い取ってもらう3つのコツ

最後に、薩摩切子を高く買い取ってもらう3つのコツをご紹介します。使わなくなった薩摩切子を売りたい方は、ぜひ参考にしてください。

● 薩摩切子の価値を熟知した業者を選ぶ

● 購入時の箱や付属品も忘れずに査定に出す

● 早めの査定で価値を最大限に

ご自宅に眠る薩摩切子を、次の誰かの手に渡したいとお考えでしょうか?

薩摩切子には、その美しい輝きと歴史に裏打ちされた確かな価値があります。しかし、その価値を最大限に引き出すためには、重要なポイントを3つ押さえる必要があります。

1. 薩摩切子の価値を熟知した業者を選ぶ

薩摩切子は、繊細な技術と芸術性が融合した工芸品です。その価値を正しく評価するには、専門的な知識と経験が必要です。買取実績が豊富な業者を選ぶことで、適正な価格で買い取ってもらえる可能性が高まります。

2.購入時の箱や付属品も忘れずに査定に出す

作家名が記された箱や、購入時の付属品は、薩摩切子の価値を証明する重要な証拠となります。これらのアイテムを一緒に査定に出すことで、より高額での買取が期待できます。

3. 早めの査定で価値を最大限に

食器類は、一般的に新しいほど価値が高い傾向にあります。薩摩切子も例外ではありません。

もし売却を検討中であれば、早めに査定に出すことをオススメします。時間が経つほど価値が下がる可能性があるため、早めの行動が大切です。

【買取福ちゃんにお任せください】

福ちゃんは、薩摩切子の価値を熟知した査定士が、お客様のお品物を丁寧に査定いたします。査定・出張買取・キャンセルはすべて無料ですので、安心してご利用いただけます。

お電話またはWebから、お気軽にお申し込みください。

お客様の大切な薩摩切子の価値を最大限に引き出した上で、買取させていただきます。