- 切手

- 2024.12.08

文革時代の中国切手「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)」を徹底解説

「ピアノ伴奏による京劇」という、意外な組み合わせをご存知でしょうか?

文化大革命期の中国で生まれた革命現代京劇「紅灯記」は、西洋音楽と伝統芸能を融合させた革新的な作品として、当時大きな話題を呼びました。

そして1969年、この「紅灯記」を題材とした切手が発行されたのです。この切手は、中国の激動の時代を反映した歴史的価値と、音楽と美術が融合した芸術的価値から、現在でもコレクターから高い人気を誇っています。

当記事では、「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」について、発行背景と図案の詳細。そして、コレクター必見の市場価値まで、詳しく解説していきます。

ぜひ最後までお読みいただき、この切手の魅力に触れてみてください。

お電話受付時間 9:00~20:00 (年中無休※年末年始は除く)

目次

「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」とは?発行の背景や特徴を解説

「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」は、1969年に発行された中国切手です。

文化大革命のさなかに発行されたことから、「文革切手」と呼ばれています。

文革切手とは、1966年から1976年までの文化大革命期に中国で発行された切手の総称のことで、当時の政治思想や社会状況を色濃く反映しているのが特徴です。

この切手は、革命現代京劇「紅灯記」を題材としており、西洋音楽と伝統芸能を融合させた革新的な試みが、切手のデザインに反映されています。

京劇「紅灯記」のあらすじ|切手の題材となった物語を解説

切手の題材となった京劇「紅灯記」は、1930年代の日本占領下の中国を舞台に、愛国心と家族の絆を描いた物語です。

主人公の「紅灯記」は、鉄道員として働きながら、中国共産党の地下組織のメンバーとして活動しています。彼は、娘の「李鉄梅」と母親と共に、駅の「赤信号灯(紅灯)」を暗号通信の手段として利用し、地下活動を続けていました。

しかし、日本軍の特務機関長・鳩山に捕らえられ、拷問を受けながらも決して秘密を漏らしません。

最終的には、祖国の解放を願いながら命を落としてしまいます。

父の死を目の当たりにした李鉄梅は、革命の志を受け継ぎ、父の遺志を守るために立ち上がります。仲間たちと協力し、日本軍に立ち向かうのです。

「紅灯記」は、困難な状況下でも消えることのない、革命の灯火を象徴する「赤信号灯」や、世代を超えて継承される「革命の精神」を描いた力強い作品です。

印象的なのは、赤信号灯が鉄道設備ではなく「革命の象徴」として描かれている点です。

この赤信号灯は、困難な状況下でも消えることのない「革命の灯火」を表現しています。また、娘の李鉄梅が「革命の後継者」として成長していく過程を丁寧に描くことで、世代を超えて継承される革命の精神を強調しています。

京劇『紅灯記』は、「個人の勇気と信念」「家族の絆」「革命への献身」という複数のテーマを織り込み、当時の中国で高い評価を受けました。

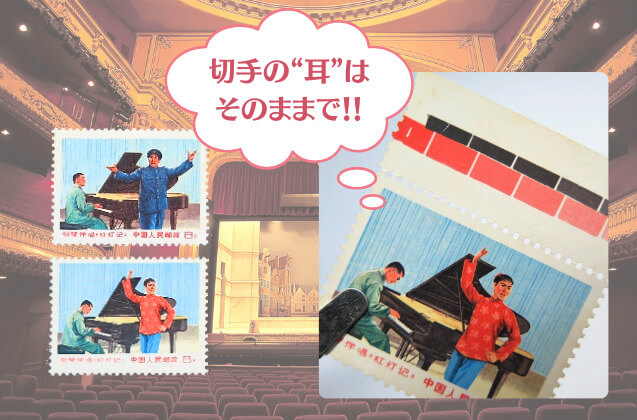

「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」のデザインと特徴

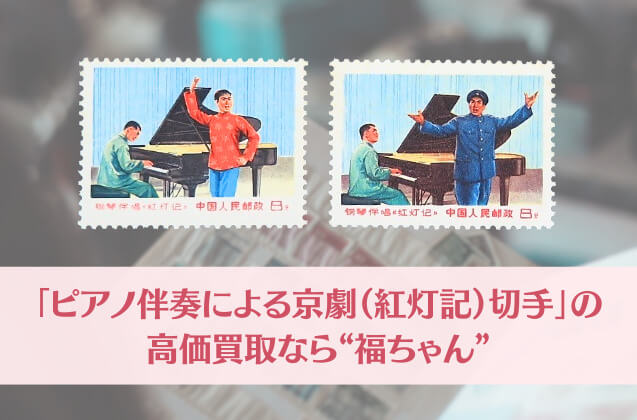

「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)」切手には、2種類の図案が存在します。

どちらも京劇の特徴的なポーズである、「亮相」を写実的に捉えたデザインが採用されているのが特徴です。

この「亮相」は、日本の歌舞伎における「見得(みえ)」と同様のものです。役者が最も印象的なポーズを決める瞬間を、切手のデザインとして採用しています。

切手の各デザインテーマと、発行枚数は以下のとおりです。

✔ 主人公李玉和(額面8分、発行枚数5,000万枚)

✔ 女主人公李鉄梅(額面8分、発行枚数5,000万枚)

ここからは、それぞれのデザインについて解説します。

主人公「李玉和」

この切手は、京劇「紅灯記」の主人公である「李玉和」を描いたものです。

舞台上の一場面を切り取ったデザインで、ピアノ伴奏をバックに「勇気あふれる立派な姿」で歌い上げる李玉和の姿が印象的です。

図案の左側には、中央楽団のピアニスト「殷承宗」が、グランドピアノを演奏する姿が描かれ、その伴奏に合わせて李玉和が堂々と歌い上げています。

李玉和の表情からは、不屈の精神と革命家としての強い意志が感じられます。

背景をシンプルな青色にすることで、舞台上の緊張感をさらに際立たせているのが特徴です。

女主人公「李鉄梅」

この切手は、京劇「紅灯記」の女主人公である「李鉄梅」を描いたものです。

物語の中で、父の遺志を継ぎ、革命の志を抱く若き主人公として描かれています。

切手のデザインでは、彼女が「こういう人間になりたい」と決意に満ちた表情で歌い上げる場面が捉えられているのが特徴です。

図案の左側には、もう一方の切手と同様に、ピアニスト「殷承宗」がグランドピアノを演奏する姿があります。その隣で李鉄梅は、鮮やかな赤い衣装を身につけ、毅然とした態度で力強く歌っています。

彼女の表情は、革命の志を固く胸に秘めた若い世代の希望と決意を象徴しているかのようです。

▼中国切手「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)」の詳細

・発行日:1969年8月1日

・額面:各8分

・切手デザイン:全2種類

・発行枚数:各5,000万枚

・編号:文16

「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」の市場価値

「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」は、コレクターの間で高い市場価値を持つ切手として知られています。

一見、各5,000万枚という大量発行された切手ですが、いくつかの要因から希少価値が高くなっています。

額面が8分と低かったため、郵便用途で多く使用され、未使用のものが少ない。

・文化大革命期の切手

切手収集が制限され、国外への輸出も禁じられていた時代の切手であるため、現存数が限られている。

・「李玉和」切手の使用禁止

「主人公李玉和」切手は、1976年11月頃から使用と販売が禁止されており、希少性が高い。

これらの要因により、「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」は、高値で取引されることがあります。

とくに、未使用品や状態の良いものであれば、高価買取が実現することも珍しくはありません。

実際の買取価格は、切手の状態 (未使用・使用済み、ヒンジ跡の有無など)に加え、市場の需要によっても変動します。

しかしながら、「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」は、額面以上の価格(プレミア価格)で取引されるケースが多い傾向にあります。

そのため、実際の価値を確かめてみる価値のある切手といえるでしょう。

福ちゃんでは、「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」をはじめ、文革切手や国内外の記念切手を高価買取中です。

切手コレクションの整理やご売却をお考えの方は、福ちゃんの無料査定をぜひご利用ください。

お電話受付時間 9:00~20:00 (年中無休※年末年始は除く)

※福ちゃんの切手買取について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧くださいませ

あとがき

西洋音楽のピアノと、中国の伝統芸能である京劇。

この一見相反する組み合わせが融合した革新的な作品、それが「ピアノ伴奏による京劇 紅灯記」です。

文化大革命期(1966年~1976年)に生まれたこの作品は、「革命」をテーマに、無産階級の家族が日本軍と戦いながら、地下党としての使命を果たす物語です。

当時、「革命模範劇」として高く評価された「紅灯記」は、全国的に上演されました。

従来の京劇では、胡弓や打楽器などの伝統楽器が伴奏に使用されていましたが、ピアニストの「殷承宗」がピアノ伴奏を取り入れたことで、京劇は新たな表現を獲得。

この革新的な試みは、文化大革命の中心人物である江青の支持を受け、「中西融合による新しい革命的芸術」として賞賛されたのです。

1968年に北京で初演された、ピアノ伴奏版「紅灯記」は、その後に映画化もされ、「文化大革命の象徴的な成果」として広く宣伝されました。

ピアノ伴奏によるダイナミックな演出は、京劇に新たな息吹を吹き込みました。その一方で、文化大革命の政治的背景と切り離せない側面もあり、芸術的な評価については賛否両論が存在します。

しかし、時代の流れと社会状況を色濃く反映した作品であることは間違いありません。

そして、1969年に発行された「ピアノ伴奏による京劇(紅灯記)切手」もまた、当時の中国の熱狂と革新を象徴する存在として、今日までコレクターから高い人気を博しています。

この切手は、単なる収集品としての価値だけでなく、中国近代史における重要な芸術的実験を映し出す鏡ともいえるでしょう。